2006年からミドルベリー大学日本語学校に始まり、米国内の大学での仕事を中心に、外国人に紙切り芸を紹介する仕事を一緒にしてくださった二楽師匠が2025年9月27日に急逝なさいました。まだまだ海外での仕事を一緒にしたかったと思っていたので、大変残念です。以下は、生前二楽師匠にご協力いただいて、師匠の紙切りの技を分析、紹介したものです。二楽師匠が持っていた稀有な才能の一旦をお見せすることができていたら幸いです。ご冥福をお祈りします。

2025年10月7日 畑佐一味

このウェブページは寄席演芸の一つ「紙切り」をより深く楽しむために、現役の紙切り師林家二楽師匠にご協力いただき、その技を分析、紹介することを目的としています。

また、2020年に行なった「日本語学習者を対象にした紙切りワークショップ」に関する情報も追加しました。

寄席の色物の一つである「紙切り」という芸は客席からの注文を聞いて、何も書いていない紙にハサミを入れ、即興でイメージを作り出すパ フォーマンスです。したがって、長い時間をかけて細密な作品を作り出す「切り絵」とは別物です。「切り絵」はヨーロッパやアジア諸国など比較的多くの国々で色々なものがありますが、紙切りはあくまでもパフォーマンスであり、日本以外では見られないようです。筆者の知っている限り、一番近いものは、遊園地などで客の横顔のシルエットを即興で切るというものです。舞台芸としての紙切りのようなものをご存知でしたら、是非おしらせください。

切り絵は主にナイフを使って作りますが、紙切りははさみしか使いません。紙切り芸の発祥は明治時代と言われ、日本に西洋バサミが入って来た頃、その使いやすさのデモンストレーションとして行われたという説が有力です。林家正楽(初代1896-1966)が寄席芸として始め、弟子正楽(二代目 1935-1998)があとをつぎ、昭和時代の寄席では人気芸の一つになりました。林家二楽師は二代目正楽の次男です。紙切りを本業としている舞台芸人の数はごく限られています。(二楽師は生前、仕事が減るから増えなくていいと冗談におっしゃっていました。)

紙切りには二つの技術が関わっていると考えられます。一つは、言うまでもなく、下書きをすることなく、一筆描きのようなやり方でイメージを素早く切っていくハサミの技術です。二楽師は長年の練習から、非常に高い技術を会得していらっしゃいます。もう一つは、客席からの注文への対応能力とそれをイメージ化するセンスです。どんな注文が出るかは予測がつかないわけですから、日頃から社会一般の出来事に対するアンテナを張っておかなければなりません。二楽師は新聞、テレビ、週刊誌、インターネットのニュースなどには常時目を通しているそうです。そして、一つの注文から、捻りを入れて、客を喜ばせ唸らせるイメージを即興で考え出す能力が不可欠です。二楽師はこれはセンスだと言います。以前、ある紙切り入門者からアドバイスを求められた時に対応能力の部分が弱いので、紙を切る技術はあるのだが、舞台芸人になることは勧められないと言ったことがあったそうです。(でも、単に商売敵を増やしたくなかっただけかもしれません。)

こんなことを考えてみてください。そして、チャンスがあったら、二楽師匠に質問をしてみてください。

これから切る絵の構図をどのようにしてきめるのか?

下書きをしないで切っていく為に必要な段取りは?その技は?

練習はどのぐらいするのか?

途中で失敗することはないのか?

LAST ARTISANS - Kamikiri (NHK BS)

2011年4月放映

NHK BSで放送されたプログラム。英語で紙切りを紹介してくれています。

紙切り芸ではお題をもらった後、すぐに切り始めるため、演者がどのように絵を切っているのかを細かく観察することができません。さらに、演者は体を動かしたり、紙を動かしたりすることで、どんな絵を切っているかを客に悟られないようにします。

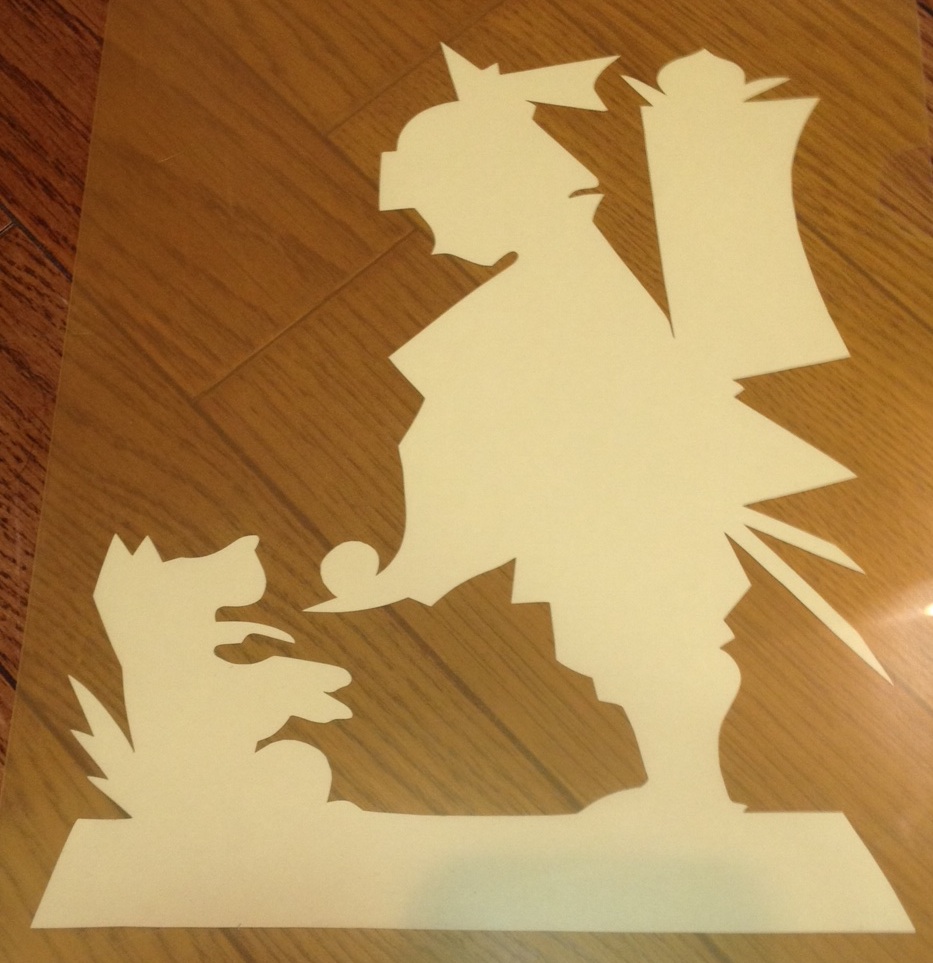

そこで、その過程を可視化するために、師匠が切り慣れている「弁慶」というお題を一筆描きで描いていただきました。はさみで切るのではなく、サインペンで「切る時と同じように」描いて下さいとお願いしました。てっきり頭から順番に描いていくのだろうと思っていた私の予想は見事に覆されました。二楽師はイメージを右下の足の部分から描き始めたのです。そして、紙を回しながら描いていきました。この「実験」を通して、二楽師匠のイメージの捉え方、描き方は普通の人とは大きく違っているのが分かりました。

実験の続きとして、「弁慶」を再度一筆書きで描いてもらうようにお願いしました。ただし今回は、半分描いたところで一旦止めてもらい、そこまで描いた部分(後ろの足から頭の上まで)を別の紙で覆って、見えないようにしました。そして、残りの部分を描いてもらいました。出来上がった絵を見ると、見事に前後がつながっています。棒もまっすぐな一本の棒に見えています。

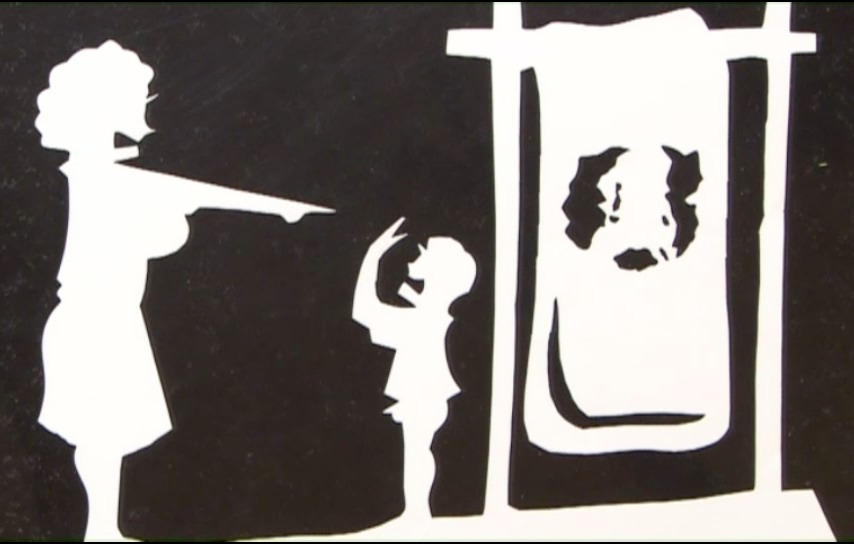

この実験では、もう一つ切り慣れている「桃太郎」を一筆書きで描いていただきました。桃太郎が犬にきびだんごをあげているお馴染みの場面で、桃太郎と犬が向かい合っている構図になります。二楽師は「弁慶」の時と同じように、右下の桃太郎の足のかかとからはじめ、背中の部分を上に向かって描

いていきます。しかし、桃太郎を描き終えて、犬にかかろうとした時に、「このままじゃ描けない」とおっしゃいます。「続けてください」とお願

いすると、二楽師は紙を裏返して、裏側に犬を描きました。私はとても驚きました。これは、「人物/動物は必ず背中から切る」というのが正楽一

門の切り方だからそうです。(逆の向きではうまく切れないそうです。)ですから、二楽師は二人の人物が向かい合っている構図の絵を切る時は、

必ず紙を裏返しています。次に紙切り芸を見る時には注意してみてください。

ちなみに二楽師はこの桃太郎を「はさみ試し」ということで、寄席に出演した時にまず始めに切るものの一つとして使っています。この間、「桃太郎は通算何枚ぐらい切ったことになりますか?」と訪ねたところ、「平均一日一回以上は切っているでしょうから、年間ざっと400回として、それを30年やっています」というお答えでした。

曲ネタは二楽師、独自のパフォーマンスです。ほかの紙切りの方はこの舞台芸はやっていないと思います。あらかじめ切ってある数々の紙切りイ メージを楽曲に合わせて、今はもう使われなくなってきたオーバーヘッドプロジェクターを駆使し、 スライドショー形式で投影していきます。曲に合わせた影絵ショーのような感じですが、イメージは単に歌詞をなぞるだけではないので、二楽師の解釈と創造性を楽しみながら、彼の世界に引き込まれています。以下、YouTubeからのサンプルです。

https://www.youtube.com/embed/sJ_4uML3vi4

http://www.youtube.com/embed/t_pfEYEsOSE

パフの曲ネタは、海外のお客さんように、作ってもらいました。

米本和弘(東京学芸大学)

濱田典子(秋田大学)

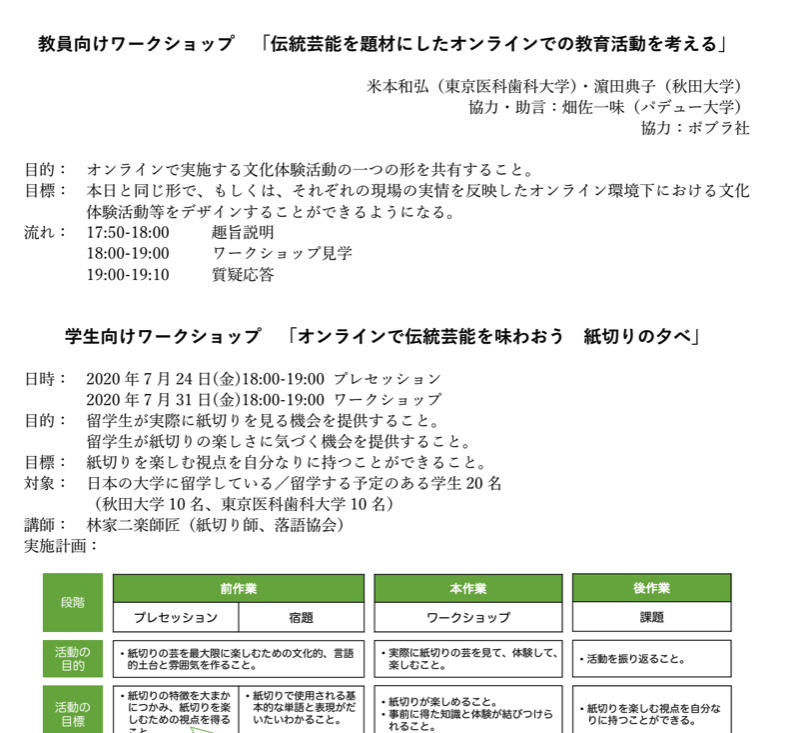

このセクションでは日本語学習者に紙切りを紹介し、体験してもらうためのワークショップ用の資料を提供しています。プレワークショップはワークショップの一週間前に紙切りに関する基礎的な知識を得ることと本番への期待感を高めるために行いました。

以下の資料・教材は自由に使っていただけます。内容に関してご質問等ある場合は、米本和弘(kazuhiro.yonemoto@gmail.com)か浜田典子(nhamada@gipc.akita-u.ac.jp)にご連絡ください。

パワーポイントファイル

二楽師匠の新しい本です。

林家二楽(2020)『ビリビリ!チョキチョキ!大へんしん!切り紙あそび 4 知ってる?でんとう紙切り』ポプラ社